【2025年最新版】Figmaの使い方で学ぶ初心者もワイヤーフレームを作れる手順とコツ

Webサイトやアプリの制作を始めるとき、「デザインをいきなり作るのは不安…」と感じる人も多いのではないでしょうか。

そんなときに役立つのが「ワイヤーフレーム」です。

特にクラウド型デザインツールのFigmaは、初心者でも直感的に操作でき、チームでの共有もスムーズに行えます。

本記事では、ワイヤーフレームの基礎からFigmaを使った作成手順、便利な機能や注意点までを解説します。

これを読めば、実務でも使えるワイヤーフレーム作成の流れを掴めるはずです。

当記事はStudio相談実績200件超の実績があるStudioエキスパートが経験を元に執筆しておりますので、ぜひ最後までお読みください。

Figmaを使ったワイヤーフレーム作成の基本から具体的な手順、便利な機能やプラグイン、注意点までを初心者向けに解説した2025年最新版ガイドです。

ワイヤーフレームの役割や忠実度の違いを理解し、効率的に作業を進めるコツを紹介。

FigmaのAuto Layoutやコンポーネントを活用すれば、実務や案件獲得にも直結するスキルを身につけられます。

Figmaとワイヤーフレームの基本知識3つ

- Figmaとは?初心者にも人気の理由

- ワイヤーフレームとは?役割とメリット

- モックアップやプロトタイプとの違い

順番に説明していきます。

参考:【初心者から実務まで】Figmaの使い方完全ガイド|基本操作から効率化テクまで

知識1.Figmaとは?初心者にも人気の理由

Figmaはブラウザ上で動作するデザインツールで、インストール不要で誰でもすぐに利用できるのが特徴です。

無料プランが充実しており、UI/UXデザインを学びたい初心者にとって始めやすい環境が整っています。

リアルタイムで共同編集できるため、チーム作業にも適している点が評価されています。

MacやWindowsのOSに関係なく利用できるので、学習コストも低く人気です。

知識2.ワイヤーフレームとは?役割とメリット

ワイヤーフレームとは、Webサイトやアプリの骨組みを示す設計図のことです。

色や細かいデザインを決める前に、構造や情報の配置を可視化できる点が大きなメリットです。

制作初期にこれを作っておくと、無駄なデザイン修正を減らし、開発の効率化につながります。

クライアントやチームとの認識を合わせるのにも役立つため、プロジェクトの成功には欠かせません。

知識3.モックアップやプロトタイプとの違い

ワイヤーフレームはあくまで構造を示すものであり、完成に近いビジュアルを表すモックアップとは役割が異なります。

さらに、実際に操作できる形まで発展させたものがプロトタイプです。

初心者はまずワイヤーフレームを理解し、次にモックアップ、最後にプロトタイプという順序で習得するとスムーズです。

段階的に学ぶことで、デザインプロセス全体を整理して理解できるようになります。

Figmaでワイヤーフレームを作る準備3つ

- プロジェクトの目的と要素を整理する

- レイアウトとフレームを設定する

- 忠実度(低・中・高)の違いを理解する

順番に説明していきます。

参考:【デザイナー必見】ノーコードスキルで可能性を広げる方法〜メリットから学習法まで徹底解説!

準備1.プロジェクトの目的と要素を整理する

ワイヤーフレームを作る前に、まず「何を伝えるサイトやアプリなのか」を明確にしましょう。

ターゲットユーザーの行動を想定し、必要なページ構成や要素(見出し・画像・CTAなど)をリストアップします。

この段階で目的を定義しておくと、後の作業で迷いが少なくなります。

情報整理は時間がかかりますが、完成度の高いワイヤーフレームに直結する重要な工程です。

準備2.レイアウトとフレームを設定する

次に、ページ全体のレイアウトを決めるためにフレームを作成します。

Figmaでは「Frame」ツールを使うことで、PCやスマホなどデバイスごとに画面サイズを指定できます。

これにより、レスポンシブデザインを意識した設計が可能になります。

複数のフレームを用意しておくと、異なるデバイス間での見え方を比較しやすくなります。

準備3.忠実度(低・中・高)の違いを理解する

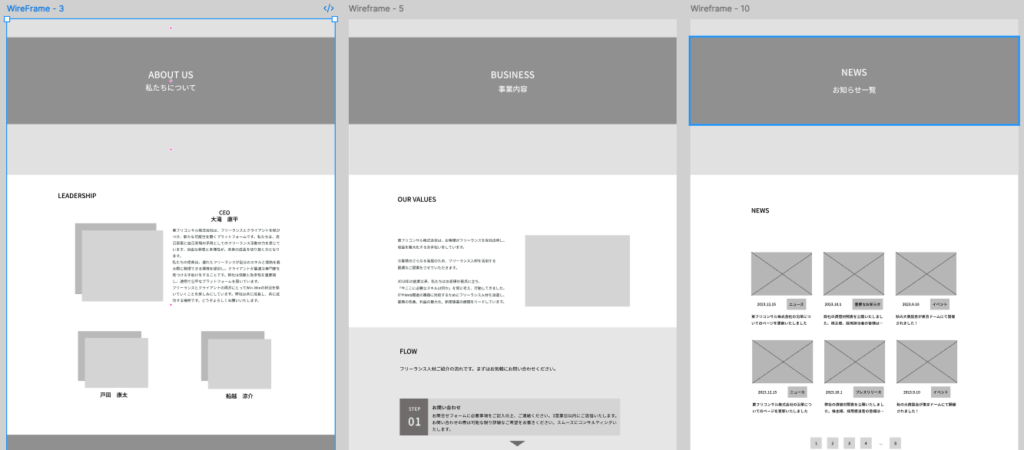

ワイヤーフレームには低・中・高の3段階の忠実度があります。

低忠実度はざっくりとしたレイアウト確認、中忠実度は実際の文字や要素に近い内容を反映し、高忠実度はデザインにかなり近いものです。

最初は低忠実度から始め、必要に応じて精度を上げると効率的です。

段階的に進めることで修正もしやすく、手戻りを防げます。

Figmaを使ったワイヤーフレーム作成手順4ステップ

ステップ1.新規ファイルを作成してフレームを設定

Figmaにログインしたら、新規ファイルを作成してフレームを追加します。

デバイスのサイズに合わせてフレームを設定することで、実際の画面に近い形で設計できます。

たとえば「Desktop 1440px」や「iPhone 14」などのプリセットを利用すると便利です。

この段階で基本のキャンバスを整えることが、後の作業をスムーズにします。

ステップ2.基本要素(テキスト・画像・ボタン)を配置

次に、ページを構成する主要な要素を配置していきます。

見出しや本文にはテキストボックス、バナーやアイコンには画像プレースホルダーを利用します。

ボタンは四角形や円形などとテキストを組み合わせるだけで簡単に表現できます。

まだデザインを作り込む必要はなく、情報の位置関係を明確にすることを意識しましょう。

ステップ3.Auto Layoutで効率的にレイアウトを組む

FigmaのAuto Layout機能を使うと、要素の間隔や整列を自動的に調整できます。

たとえばナビゲーションバーやカード型デザインを作る際に非常に便利です。

あとから要素を追加しても自動的に整列されるため、修正作業が格段に楽になります。

初心者でも覚えておくと効率が大きく上がる機能のひとつです。

ステップ4.コンポーネントで再利用性を高める

ボタンやナビゲーションメニューなど繰り返し使う要素は、コンポーネント化しておくと効率的です。

一度作ったデザインを複数箇所で再利用でき、変更も一括で反映されます。

特にワイヤーフレーム作成では同じUIパーツを繰り返し使うことが多いため、コンポーネント化は必須といえます。

作業時間を短縮し、品質を一定に保つことが可能です。

便利な機能・プラグインで効率化するポイント3つ

参考:【2025年最新版】Figmaプラグインおすすめ15選!導入方法と活用術を徹底解説

ポイント1.ワイヤーフレーム用テンプレートの活用

Figmaには無料で利用できるテンプレートが豊富に公開されています。

ワイヤーフレーム専用のテンプレートを使えば、ゼロから作る手間を省けます。

特に時間が限られている案件や初心者には大きな助けとなるでしょう。

自分のプロジェクトに合わせてカスタマイズすれば、効率的に作業を進められます。

ポイント2.プラグインで素材やアイコンを追加

Figmaのコミュニティからは、多数のプラグインをインストールできます。

アイコンやダミーテキスト、写真素材を簡単に挿入できるものが人気です。

これらを活用すれば、よりリアルに近いワイヤーフレームを素早く作成可能です。

作業効率を上げるだけでなく、クライアントへの提案資料としても使いやすくなります。

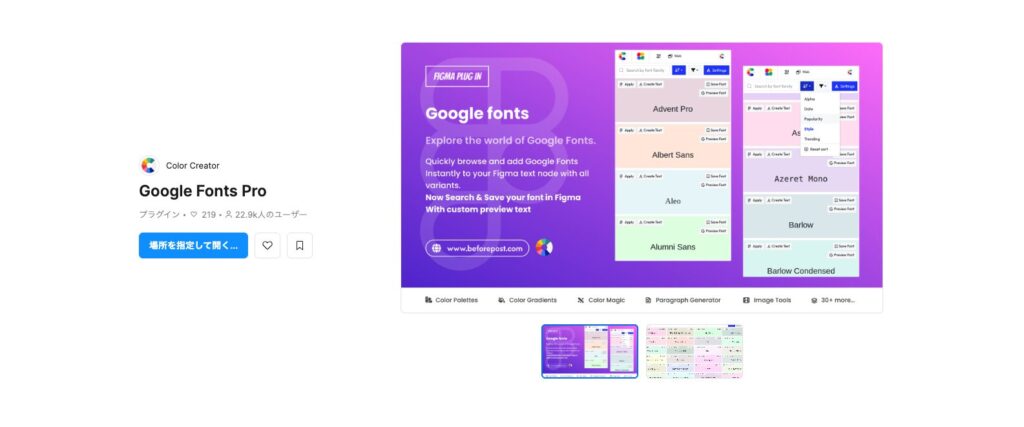

ポイント3.Google Fonts Proなどの文字ツールを利用

テキスト要素を配置するときは、Google Fonts Proなどのフォントプラグインを使うと便利です。

ワイヤーフレーム段階でも実際の書体を適用することで、読みやすさや全体の雰囲気を確認できます。

フォントの違いはユーザー体験に直結するため、早めに確認しておくと安心です。

見た目の完成度も上がり、クライアントに伝わりやすくなります。

ワイヤーフレーム作成のコツ3つ

- 要素を詰め込みすぎない

- ユーザー導線を意識して配置する

- チームで共有しながら改善する

順番に説明していきます。

参考:【2025年最新版】業務委託の求人サイトおすすめ10選!自分に合うサービスを見つけよう

コツ1.要素を詰め込みすぎない

初心者がやりがちなのが、情報を詰め込みすぎてしまうことです。

ワイヤーフレームは「全体の流れ」を確認するものなので、必要最低限の要素だけに絞りましょう。

余白をしっかりとり、視線の流れを意識することで、後のデザインも整いやすくなります。

シンプルさは見やすさにも直結します。

コツ2.ユーザー導線を意識して配置する

要素の配置は常に「ユーザーがどう動くか」を基準に考えましょう。

たとえばCTAボタンは目立つ位置に、重要な情報はファーストビューに置くのが基本です。

ユーザーの行動を自然に誘導できるように設計することで、コンバージョン率も高まります。

ワイヤーフレームの段階で導線を意識することが、成果に直結します。

コツ3.チームで共有しながら改善する

Figmaはオンラインで共有できるため、チーム全員でレビューしながら改善できます。

一人で作業していると気づかない点も、他のメンバーの視点で修正できます。

フィードバックを受けて改善を重ねることで、質の高いワイヤーフレームが完成します。

コミュニケーションを積極的に取り入れる姿勢が重要です。

まとめ

本記事では、Figmaを使ったワイヤーフレーム作成の基礎から実践的な手順、便利な機能や注意点まで解説しました。

初心者でも順を追って進めれば、短時間で質の高いワイヤーフレームを作れるはずです。

次のステップとしては、実際に案件を想定したワイヤーフレームを作成し、改善を重ねていくことが大切です。

もし「案件につなげたい」「実際に仕事を取りたい」と考えている方は、案件獲得コンサルの公式LINE にご登録ください。

Figmaを活用して実案件につなげる方法やポートフォリオの作り方を具体的に学べます。