【2025年版】AI活用で生まれる事業アイデア10選:中小企業でもできる導入ステップを解説!

「AIを活用して新しい事業を作りたい」

「AI時代に取り残されたくない」

という声が、スタートアップから中小企業まで広がっています。

しかし実際には「どんなアイデアが現実的なのか」「どう導入すれば失敗しないのか」がわからない方も多いでしょう。

そこで本記事では、AIを活用した事業アイデアの最新動向と成功のための導入ステップを、初心者にもわかりやすく解説します。

当記事はStudio相談実績200件超の実績があるStudioエキスパートが経験を元に執筆しておりますので、ぜひ最後までお読みください。

AIを活用した事業アイデアの考え方から、実際に事業化するためのステップまでを体系的に解説。

パーソナライズ推薦や自動コンテンツ生成など有望なAI事業10選を紹介し、データ整備・検証・運用までの流れを具体的に示しています。

中小企業でも実践できる内容で、AIを“効率化の道具”ではなく“成長戦略の核”として活用するための指針をまとめました。

最短2週間でニーズを検証しませんか?

>気軽に無料相談を受けてみる!

AI活用による事業の特徴3選

AI活用による事業の特徴は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します

特徴1. AIを活用した事業アイデアの定義・意義

AIを使った事業アイデアとは、単に既存業務を自動化することではなく、AIを中核技術として新たな価値を創出する取り組みを指します。

たとえば、ChatGPTを活用した自動記事生成ツール、画像認識による不良品検知、音声分析による顧客満足度測定などが代表例です。

現代ではすでに、従来の「人間が考えて、機械が動く」構造ではなく、AIが考え、人間が判断するという逆転構造が起きています。

この変化は、単なる効率化ではなく「意思決定の高度化」「新しい市場創造」をもたらすと考えられており、AIを使った事業開発ではアイデアの独創性よりもAIの特性を理解した設計力が求められます。

つまり、AI事業アイデアとは「人の想像力」と「AIの演算力」の掛け算によって生まれる未来型ビジネスなのです。

特徴2. 市場動向と成長性

AI市場は、今やすべての産業に広がる“共通基盤”となりつつあります。

2025年には世界のAI関連市場が200兆円を超えると予測されており、日本でも政府・自治体・金融・教育などで導入が急増中です。

特に生成AI分野では、中小企業でも低コストで導入可能なクラウド型AIツールが拡大しています。

これまでクラウドサービスやAIの導入をコスト面の問題でためらっていた中小企業もそういったツールを使えるようになり、より事業形態が多様になっていくでしょう。

また、AIに関する法制度やガイドライン整備も進み、企業が安心して活用できる環境が整ってきました。

この波に乗れる企業は、新しいサービスをいち早く立ち上げ、市場シェアを拡大するチャンスを得られます。

一方で、AI導入が遅れると、競合との差が指数関数的に開くリスクもあります。

今こそAIを“技術トレンド”ではなく、“経営戦略の中核”として位置づける時期といえるでしょう。

特徴3. AI導入がもたらす経営上のメリット

AIの導入によって得られる経営上のメリットは、単なる「人件費削減」だけに留まりません。

第一に、データドリブン経営の実現です。AIが膨大なデータを分析し、顧客動向や在庫状況をリアルタイムで可視化できます。

第二に、業務プロセスの効率化。AIが繰り返し作業を代行することで、従業員はより創造的な仕事に時間を使えるようになります。

第三に、新規事業のスピード化。AIを活用すれば、企画・検証・修正のサイクルを高速で回すことができます。

さらに、AIが学習を続けることで、経営判断の精度や顧客満足度も向上。

これらの要素は中長期的に見ても企業価値を押し上げるため、AIは「コスト削減ツール」ではなく「成長エンジン」として機能するのです。

AIを使った有望な事業アイデア10選

“AIを使った有望な事業アイデア10選”については、以下のとおりです。

- パーソナライズ推薦サービス

- 自動コンテンツ生成・構成支援

- AIチャットボット/カスタマーサポート

- 画像認識・検品システム

- 予測モデルによる需給最適化

- AIによる企画・商品開発支援

- 音声認識・翻訳サービス

- AIによるマーケティング支援

- 教育・学習支援AI

- 医療・ヘルスケアAI

それぞれ詳しく解説します。

アイデア1. パーソナライズ推薦サービス

ユーザーごとに最適な商品・情報を提案する「AIレコメンドサービス」は、今後も高成長が見込まれる分野です。

購買履歴・閲覧傾向・クリックデータなどをAIが分析し、ユーザーの“次の行動”を予測します。

AmazonやNetflixのような大企業だけでなく、中小規模のECサイトでも導入が進んでいます。

最近では、クラウド上で利用できるAPI型AIエンジンも登場し、専門知識がなくても導入可能です。

AIが「この人にはこれが合う」と判断する根拠を可視化する仕組み(Explainable AI)を加えれば、信頼性も高まります。

パーソナライズ化は顧客体験の質を上げ、リピート購入率・LTV(顧客生涯価値)の向上に直結するでしょう。

アイデア2. 自動コンテンツ生成・構成支援

自動コンテンツ生成・構成支援は、ChatGPTなどの生成AIを活用し、ブログ・商品説明文・SNS投稿・メール文面などを自動生成するサービスです。

特にライティングやマーケティング業界では、構成案作成・リライト・SEO対策までを一括で支援できるツールの需要が拡大中です。

AIによって作業時間が70〜90%短縮されるケースもあり、少人数チームでも大量のコンテンツを運用可能になります。

ただし、“AIが出した文章をそのまま使う”のではなく、ファクトチェックやブランドトーン調整が欠かせません。

最近では、AIライターに人間の校正機能を組み合わせた「ハイブリッド執筆サービス」が注目されています。

AIが草案を作り、人間が仕上げる。そんな共創型の制作スタイルが新しい標準になりつつあります。

アイデア3. AIチャットボット/カスタマーサポート

問い合わせ対応を自動化するAIチャットボットは、今やBtoC・BtoB問わず導入が進んでいます。

AIが自然言語を理解し、FAQへの回答やトラブルシューティングを即時対応するのです。

営業時間外でも対応できるため、顧客満足度を維持しつつ、人的コストを大幅に削減できます。

学習データを増やすことで回答精度が向上し、社内ナレッジの蓄積にもつながります。

さらに近年では、顧客の「感情分析」や「購買意欲スコアリング」まで可能な高度なチャットAIも登場。

顧客対応を“コストセンター”ではなく、“データ収益化の入り口”に変える事業として注目されています。

アイデア4. 画像認識・検品システム

製造業や物流業では、AIによる画像解析を使った自動検品システムが広がっています。

カメラで撮影した製品画像をAIが瞬時に分析し、傷や欠陥を高精度に検出。人間の目視よりも安定した品質管理が可能になります。

また、学習データを増やせば、AIが自ら判断基準を更新し、時間が経つほど検出精度が高まります。

中小製造業でも導入できる低価格なクラウド型ソリューションが増え、初期投資を抑えた運用が可能です。

加えて、IoTと連携させることで、生産ライン全体の稼働状況を自動監視し、異常発生を即時検知する仕組みも構築できます。

結果として、人件費削減+品質安定+リスク予防の3つを同時に実現できる点が魅力です。

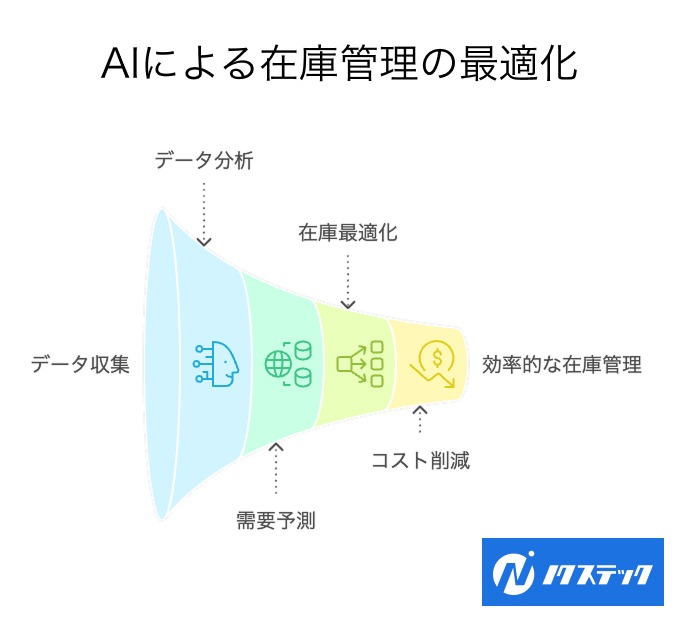

アイデア5. 予測モデルによる需給最適化

AIの予測分析を使えば、「いつ・どの商品を・どれだけ生産・仕入れるべきか」を科学的に判断できます。

特に小売業や飲食業では、在庫過多・品切れの問題を解消し、無駄なコストを削減できる効果が大きいです。

AIは過去の販売履歴・天候・イベント・SNSトレンドなど多様なデータを学習し、将来の需要を高精度に予測します。

また、AIによるシミュレーションを行えば、「セールを何日ずらせば売上が何%伸びるか」なども算出可能です。

人間の勘に頼らないデータドリブンな意思決定ができるようになり、経営の安定化に直結します。

AIを組み込んだ在庫管理システムは、既に大手スーパー・飲食チェーンなどで実用化されています。

アイデア6. AIによる企画・商品開発支援

AIは、膨大な消費者データや市場動向を分析し、次に“売れる”商品アイデアを提示することができます。

たとえば、SNS上のトレンドやレビューサイトのキーワードをAIが抽出し、「今後流行する味」「注目デザイン」などを導き出します。

企業はその結果をもとに、開発リスクを最小化しながらスピーディーに企画を立てられます。

また、生成AIを用いてパッケージデザインや広告イメージを自動生成すれば、試作品制作のコストも削減可能です。

AIによる創造支援は「人の発想を広げる」方向に作用するため、マーケターやクリエイターの強力な味方となります。

実際に大手食品メーカーでは、AI提案を採用した商品がヒットする事例も増えています。

アイデア7. 音声認識・翻訳サービス

音声をテキスト化したり、多言語に翻訳するAIサービスは、グローバル化が進む現代において欠かせません。

営業・会議・インタビューなどをAIが自動で文字起こしし、検索可能なデータとして蓄積できます。

また、リアルタイム翻訳機能を加えれば、外国人との会話や海外顧客サポートもスムーズになります。

教育機関や観光業でも導入が進んでおり、手軽に国際対応力を高められる点が魅力です。

さらに、AI音声分析を組み合わせることで「話者の感情」や「発話傾向」まで可視化できるようになりました。

今後は、音声×AIが「コミュニケーション効率化」の中核技術として広く活用されるでしょう。

アイデア8. AIによるマーケティング支援

広告運用・SEO・SNS分析など、マーケティングの多くの業務がAIによって最適化されています。

AIは膨大なユーザーデータを解析し、コンバージョンしやすいターゲット層を自動で抽出。

さらに、広告文・クリエイティブのABテストを自動実行し、最も効果の高いパターンを提案します。

人間の感覚だけでは見えない「成果につながる要因」をデータから導き出せる点が強みです。

近年は、CRM・MA(マーケティングオートメーション)ツールとの連携も容易になり、ワンストップ運用が可能です。

AIマーケティング支援は、売上を伸ばしつつ、運用負荷を下げるビジネスとして非常に有望です。

アイデア9. 教育・学習支援AI

AIを活用した教育サービスは、「一人ひとりに最適な学習」を実現できるのが最大の魅力です。

学習履歴や理解度をAIが解析し、個別にカリキュラムや復習内容を調整します。

また、生成AIが講師役となり、質問応答や解説を行う“AI家庭教師”も実用段階に入っています。

企業研修やeラーニングでも、AIが従業員のスキル習熟度を診断し、最適な教材を推薦してくれます。

教育分野におけるAI導入は、教える側の負担を減らし、学ぶ側のモチベーションを高める効果があり、将来的には教育AIが人材育成とキャリア支援の中心的存在になると予想されているのです。

アイデア10. 医療・ヘルスケアAI

医療分野では、AIが診断支援・画像解析・薬剤開発・生活習慣管理などに活用されています。

レントゲンやMRI画像をAIが分析し、医師の診断をサポートする技術はすでに実用化済みです。

また、ウェアラブルデバイスと連携し、心拍数や血糖値の異常をリアルタイム検知するヘルスケアAIも登場しています。

これにより、病気の早期発見や生活習慣病の予防が可能に。

くわえて、医療現場の記録作業や報告書作成を自動化することで、医師の業務負担を軽減できる面もあります。

AIが医療の現場を支えることで、「人間らしいケアに時間を割ける医療体制」が実現することも近い将来には期待できるでしょう。

アイデアを実現するための導入ステップ5つ

“アイデアを実現するための導入ステップ”は、以下のとおりです。

それぞれ詳しく解説します。

参考:ひとり社長が自社サービスを作る方法と注意点を徹底解説!

ステップ1. ニーズ調査・仮説構築

AI事業を成功させる第一歩は、「AIで何を解決するのか」を明確にすることです。

市場リサーチや顧客インタビューを通じて、解決すべき課題を具体化し、その上でAIの適用可能性を探ります。

「AIが使えそう」ではなく、「AIを使うことで利益や価値がどのように生まれるか」を言語化することが重要です。

この段階では、MVP(Minimum Viable Product=最小実用プロトタイプ)の仮説を立てるとよいでしょう。

成功企業の多くは、AIを“目的”ではなく、“手段”として活用しています。

課題からスタートし、仮説検証を繰り返すことが、失敗を最小限に抑える鍵になります。

ステップ2. データ収集・環境整備

AIの精度は、どれだけ良質なデータを扱えるかにかかっています。

データの偏りやノイズを放置すると、AIの判断が誤りやすくなります。

そのため、まずは社内データの整理や統合、不要情報の削除を行い、クリーンな学習データ基盤を整える必要があります。

また、外部データ(オープンデータ、SNS、購買履歴など)を組み合わせることで、AIの学習精度を向上できます。

クラウド環境を活用すれば、初期投資を抑えつつ柔軟な開発が可能です。

この段階で、データの利用権限やセキュリティポリシーも明確化しておくと安心です。

ステップ3. プロトタイプ開発と検証

仮説ができたら、まずは小さく早く作って検証するのが鉄則です。

PoC(概念実証)段階では、いきなり完璧を目指す必要はありません。

限られた機能で試し、AIがどの程度役立つのか、想定した成果が得られるのかを確認します。

ユーザーの反応を観察し、課題を洗い出しながら改善を重ねることが重要です。

また、AIモデルの学習データを更新し続けることで、結果の精度が向上していきます。

この反復プロセスが、AIプロジェクトを成功に導く最大のポイントです。

ステップ4. 本格導入と拡張

検証で有効性が確認できたら、いよいよ本格導入です。

この段階では、AIを業務フローに組み込み、既存システムと連携させます。

たとえばCRMやMAツールとのデータ連携を自動化すれば、マーケティングや営業活動の生産性が飛躍的に向上します。

また、導入時には社内の教育も欠かせません。AIの仕組みや操作方法を共有することで、現場の理解と協力が得られます。

拡張フェーズでは、他部署への展開や他分野への応用も検討し、スケーラブルなAI体制を築くことが理想です。

導入はゴールではなく、“持続的に使われるAI文化”を根付かせるスタートラインになります。

ステップ5. 運用・改善サイクル構築

AI導入後に重要なのは、「放置しない」ことです。

AIは学習を止めるとすぐに精度が低下します。

そのため、定期的なデータ更新・再学習・評価指標の見直しを行う運用体制が必要です。

また、AIの判断を人間が監査する「ヒューマン・イン・ザ・ループ(HITL)」体制を組むと信頼性が高まります。

定期的にユーザーのフィードバックを取り入れ、UX(ユーザー体験)改善につなげましょう。

AI事業は“導入して終わり”ではなく、“育てて伸ばす”という長期的視点で運用することが成功の鍵です。

まとめ

AIを活用した事業アイデアは、あらゆる業種・規模の企業にチャンスをもたらします。

特に中小企業や個人事業主にとって、AIは「大資本に勝てる最強の武器」ともいえる存在です。

重要なのは、最新技術を追うことではなく、自社の強みや顧客課題にAIをどう掛け合わせるか。

課題発見→仮説検証→スモールスタート→運用改善のサイクルを意識すれば、

初めてでも失敗せずにAI事業を育てることができるでしょう。

AIは人間の代わりではなく、“人間の能力を拡張する相棒”です。

ぜひこの記事を参考に、自社らしいAI活用アイデアを形にしていきましょう。

ノクステックでは、経営者向けのニーズ検証サービスを準備しています!最短2週間でニーズがわかるプランあり!

>気軽に無料相談を受けてみる!