【2025年最新版】Figmaプラグインおすすめ15選!導入方法と活用術を徹底解説

FigmaはWebデザインやUI/UX制作の現場で欠かせないツールとなっていますが、その真価を発揮するのが「プラグイン」です。

プラグインを活用することで、デザインの効率化・品質向上・チーム作業のスムーズ化など、多くのメリットを得ることができます。

しかし「どのプラグインを選べば良いのか」「無料で使えるのはどれか」と迷う人も少なくありません。

そこで本記事では、Figma初心者から中級・上級者まで役立つおすすめプラグインを、用途別にわかりやすく紹介します。

導入方法や注意点もあわせて解説するので、ぜひ自分の作業に合ったプラグインを見つけてください。

Figmaプラグインは、作業効率を高めデザイン品質を向上させる強力な拡張機能です。

本記事ではおすすめ15選をアイコン・写真・配色・アクセシビリティ・チーム連携など用途別に詳しく紹介。

初心者向けから上級者・チーム向けまでの選び方や、無料と有料の使い分け、導入時の注意点まで解説し、最新の活用術をまとめました。

Figmaプラグインとは?導入するときのポイント3つ

Figmaプラグインを導入するときのポイントは、以下の3つです。

順番に解説していきます。

参考:【初心者から実務まで】Figmaの使い方完全ガイド|基本操作から効率化テクまで

ポイント1.Figmaプラグインの役割とは

Figmaプラグインとは、Figmaに標準で備わっていない機能を追加できる拡張ツールのことを指します。

デザイン作業を効率化したり、手作業では時間がかかる処理をワンクリックで実行できるのが大きな魅力です。

例えば、ダミーテキストを自動挿入したり、背景画像をワンタッチで削除したりといった機能を簡単に利用できます。

また、アイコンや写真素材を直接Figmaの画面上に呼び込むことができ、外部サイトを経由せずにデザインに活用可能です。

こうした仕組みによって、デザイナーは制作の手間を減らし、より本質的なデザインに集中できるようになります。

ポイント2.プラグインを導入するメリットと注意点

プラグインを導入するメリットは大きく分けて「作業時間の短縮」「表現の幅を広げる」「チームコラボの円滑化」の3つです。

作業時間の短縮では、煩雑な手作業を自動化できるため、数十分かかっていた処理が数秒で完了します。

表現の幅においては、例えば3D風の効果や特殊なカラーパレット生成など、Figma単体では難しい表現が可能になります。

一方で注意点もあります。プラグインの入れすぎはパフォーマンス低下や管理の煩雑化につながりますし、提供元によってはメンテナンスが止まることもあります。

そのため、導入は「本当に必要か」を見極め、定期的に整理しておくことが重要です。

ポイント3.プラグインのインストールと管理方法

Figmaでプラグインをインストールするのは非常に簡単です。

アプリ内の「コミュニティ」タブから検索し、使いたいプラグインを見つけたら「インストール」ボタンをクリックするだけで追加できます。

導入後は、右クリックメニューやショートカットから呼び出せるようになり、すぐに作業に反映可能です。

管理においては、定期的にアップデートを確認し、不要になったプラグインは削除するのがおすすめです。

特にチームで利用する場合は、誰がどのプラグインを使うのか共有ルールを設けておくと、環境の統一性が保たれます。

初めて使う方でも数分でセットアップできるので、気になるものから少しずつ試してみるのが良いでしょう。

Webデザインで役立つおすすめFigmaプラグイン15選

Webデザインで役立つおすすめFigmaプラグインは、以下の15個です。

1. Iconify(アイコン検索)

2. Feather Icons(軽量アイコン集)

3. Remove BG(背景削除)

4. Unsplash(写真素材)

5. Pexels(写真素材)

6. Color Palettes(配色提案)

7. Palette(ブランドカラー抽出)

8. Google Fonts(フォント管理)

9. Stark(アクセシビリティチェック)

10. Contrast(コントラスト測定)

11. FigJam Templates(コラボ用テンプレート)

12. Content Reel(テキスト管理)

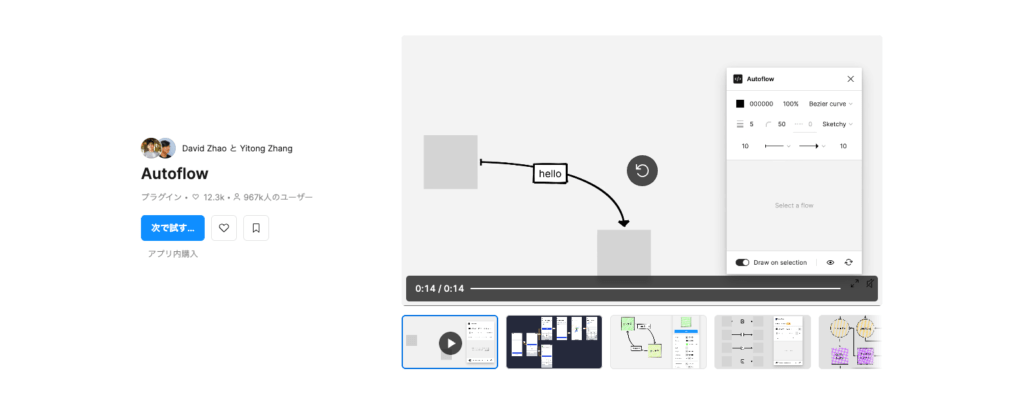

13. Autoflow(ワイヤーフレーム補助)

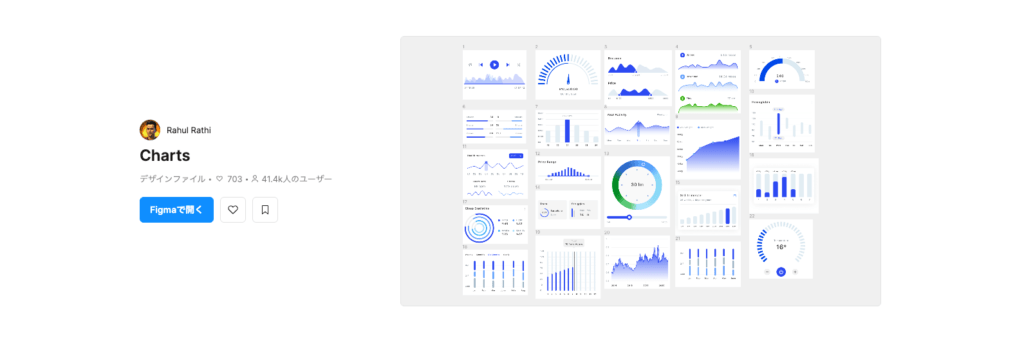

14. Charts(グラフ作成)

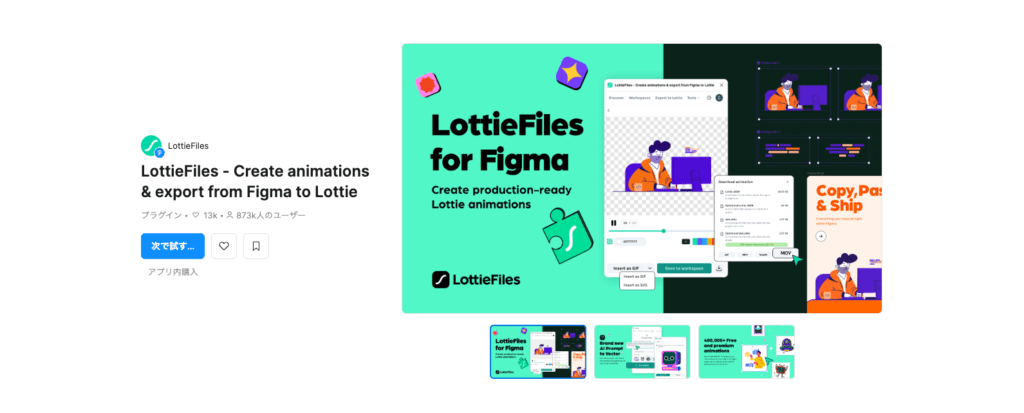

15. LottieFiles(アニメーション挿入)

順番に解説していきます。

プラグイン1. Iconify(アイコン検索)

出典:Iconify

Iconifyは、数万種類以上のアイコンを直接Figma内で検索・挿入できるプラグインです。

外部サイトからダウンロードしてインポートする手間がなく、必要なときにすぐ呼び出せる点が最大の魅力です。

デザイン中に「ちょっとしたアイコンが欲しい」という場面は頻繁にありますが、Iconifyならその場で即座に配置できます。

さらに、アイコンのサイズや色も自由に変更でき、ブランドガイドラインに合わせた調整も簡単です。

豊富なアイコンライブラリは初心者にとって安心感があり、プロにとっても作業時間の短縮に直結します。

特にUI設計やLP制作など、スピード感が求められる現場では必須級のプラグインといえるでしょう。

プラグイン2. Feather Icons(軽量アイコン集)

Feather Iconsは、シンプルで軽量なアイコンセットを提供するプラグインです。

線画ベースのアイコンが多いため、モダンでフラットなUIデザインに非常に相性が良いとされています。

シンプルであるがゆえにデザイン全体のバランスを壊しにくく、柔軟にカスタマイズできるのも利点です。

特にスタートアップやミニマルデザインを志向するWebサイトでは、このアイコンが持つ「すっきり感」が大いに役立ちます。

コードベースのWebアイコンに近い雰囲気を持つため、実装時に違和感が出にくい点もメリットです。

デザイナーが最初から最後まで統一したUIを作りたいときに、Feather Iconsは頼れる選択肢となるでしょう。

プラグイン3. Remove BG(背景削除)

出典:Remove BG

Remove BGは、画像の背景をワンクリックで削除できる人気プラグインです。

バナーやプレゼン資料を作成する際、被写体だけを切り抜いて使いたい場面は多いですが、通常であればPhotoshopなどの画像編集ソフトが必要です。

しかしRemove BGなら、外部ソフトに切り替えることなく、そのままFigma上で処理が完了します。

作業スピードが格段に上がるのはもちろん、画像の差し替えや調整もスムーズに進められます。

商用利用の案件でも即戦力になるため、デザインの現場で使われる頻度は非常に高いです。

注意点としては無料利用回数に制限があるので、頻繁に使う場合は有料プランの導入を検討するのがおすすめです。

プラグイン4. Unsplash(写真素材)

出典:Unsplash

Unsplashは、世界中のフォトグラファーが提供する高品質なフリー写真素材を、Figmaから直接挿入できるプラグインです。

外部サイトにアクセスする必要がなく、ワンクリックで検索から配置まで完了するのが魅力です。

特にワイヤーフレームやモックアップの段階でリアルなイメージを共有したいときに重宝します。

高解像度の写真が揃っているため、プレゼン用資料やクライアント向けの提案資料にもそのまま活用可能です。

商用利用が認められている点も安心材料で、幅広いジャンルの写真が揃っています。

デザインの完成度を高めるだけでなく、制作スピードを大きく向上させる強力なサポートツールといえるでしょう。

プラグイン5. Pexels(写真素材)

出典:Pixels

Pexelsは、Unsplashと並ぶ人気の写真素材サービスをFigmaに統合できるプラグインです。

利用できる写真はすべて商用利用が可能で、幅広いジャンルやシチュエーションの画像が豊富に揃っています。

特に「人が写った自然なシーン」の写真が多いため、Webサイトやアプリでユーザーにリアリティを伝えたいときに効果的です。

Pexelsの魅力は検索性の高さで、キーワードを入力すれば即座に候補が表示され、クリックだけでデザインに反映できます。

Unsplashと併用することで、より多彩な選択肢を得られる点もメリットです。

デザイン案の幅を広げたい人にとって、必ずインストールしておきたいプラグインの一つです。

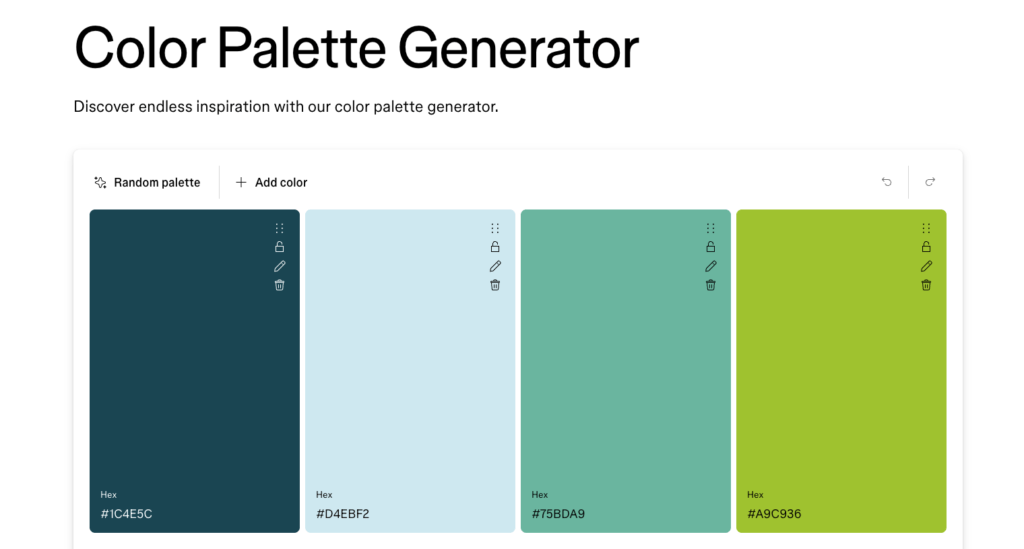

プラグイン6. Color Palettes Generator(配色提案)

Color Palettes Generatorは、美しい配色パターンを自動で提案してくれるプラグインです。

Webデザインでは配色が全体の印象を大きく左右するため、初心者にとってもプロにとっても心強いツールとなります。

クリックひとつで複数の色の組み合わせを生成でき、テーマカラーや雰囲気に合った配色を素早く検討できます。

特に「色選びに時間がかかって進まない」という課題を抱える人には効果的です。

また、生成されたパレットはそのままFigma内で保存・共有できるため、チーム作業にも適しています。

配色に迷う場面を減らし、提案の幅を広げることで、デザインの品質と効率を同時に高めてくれる便利なプラグインです。

プラグイン7. Palette(ブランドカラー抽出)

出典:Palette

Paletteは、画像やロゴからブランドカラーを抽出してくれるプラグインです。

クライアントワークではブランドガイドラインに沿った色使いが求められますが、このプラグインを使えば元画像から正確なカラーコードを自動取得できます。

抽出した色をそのままカラーパレットとして保存できるため、デザイン全体の統一感を簡単に確保できます。

例えばロゴから3〜5色の基調カラーを抜き出し、それをボタンや背景に適用すると、ブランディング効果の高いUIが完成します。

人間の目では見落としがちな微妙な色味も正確に拾ってくれるため、プロジェクト初期の色設定において非常に役立ちます。

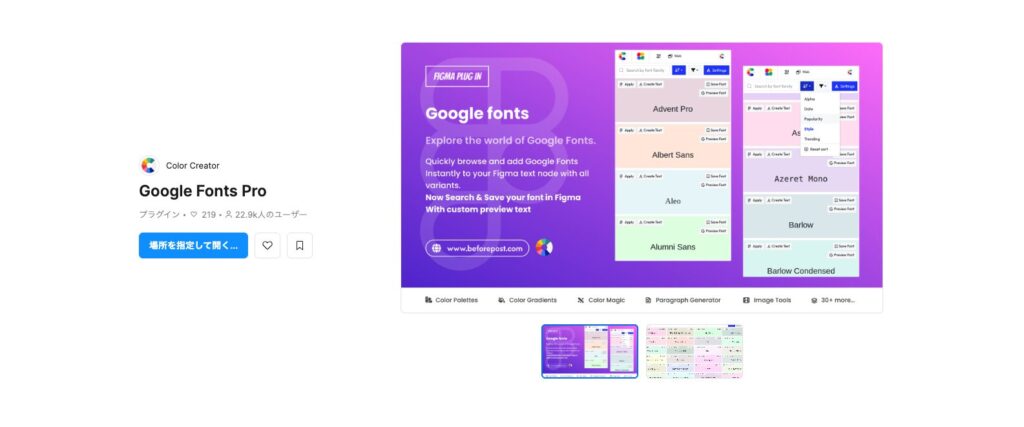

プラグイン8. Google Fonts Pro(フォント管理強化)

Google Fonts Proは、数百種類のGoogle FontsをFigma上で簡単に検索・プレビュー・適用できるプラグインです。

標準機能でもGoogle Fontsは利用できますが、このプラグインを使うと複数のスタイルを並べて比較できたり、見出し・本文ごとの表示を切り替えて確認できるため、デザイン検討のスピードが大幅に向上します。

また、フォントの検索性が高く、日本語や多言語のフォントもスムーズに扱える点は国際的な案件にも役立ちます。

チームでブランド用フォントセットを統一する際にも便利で、デザインの一貫性を保ちながら効率的に作業できます。

UI/UXデザインからクライアント向けのプレゼン資料まで、幅広いシーンで重宝するフォント管理の強化プラグインです。

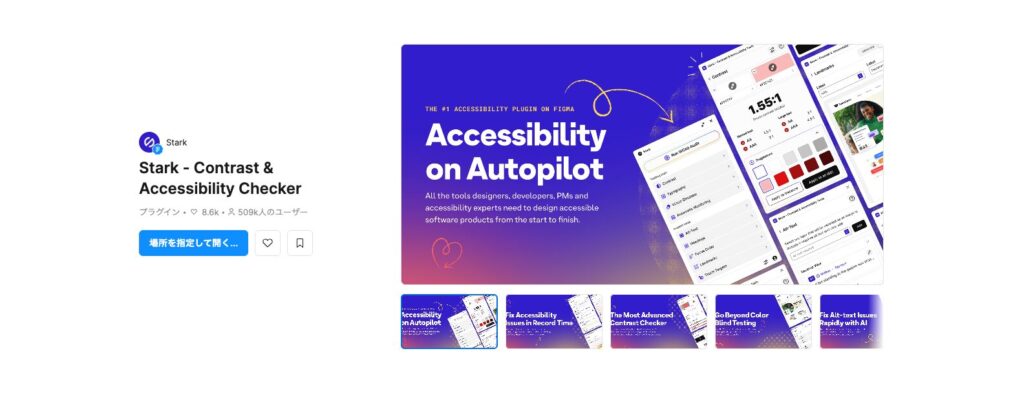

プラグイン9. Stark(アクセシビリティチェック)

出典:Stark

Starkは、アクセシビリティを考慮したデザインを作成するための代表的なプラグインです。

特に色のコントラスト比を自動で計算し、WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)の基準を満たしているかを確認できます。

さらに、色覚特性ごとのシミュレーション機能を備えており、実際にユーザーがどう見えるかを可視化できるのも特徴です。

これにより、デザイン段階で潜在的な問題点を発見し、改善に活かすことが可能です。

アクセシビリティは法的にも企業価値的にも重要視される分野であるため、Starkを導入することでクライアント提案の説得力も増します。

ユーザーファーストのデザインを目指すなら、欠かせないプラグインの一つです。

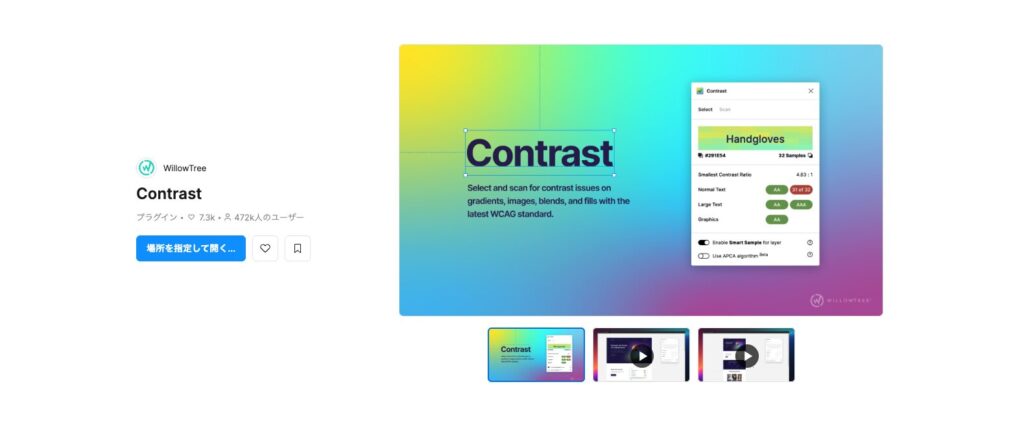

プラグイン10. Contrast(コントラスト測定)

出典:Contrast

Contrastは、文字と背景色のコントラストを簡単に測定できるプラグインです。

Starkほど多機能ではありませんが、その分操作が直感的で軽量なため、ちょっとした確認に非常に便利です。

UIデザインでは、ボタンの文字やリンクテキストの視認性が低いとユーザー体験が大きく損なわれます。

このプラグインを使えば、瞬時に合否判定を得られるため、デザインチェックのスピードが向上します。

特に短納期の案件や修正が頻発するプロジェクトでは、シンプルで素早く使えるContrastが役立ちます。

Starkと組み合わせて使えば、より高度なアクセシビリティ対策が可能になり、効率的なデザイン品質の担保につながります。

プラグイン11. FigJam Templates(コラボ用テンプレート)

FigJam Templatesは、オンラインホワイトボード「FigJam」で使えるテンプレートを簡単に追加できるプラグインです。

ブレインストーミングやワークショップを行う際、ゼロから図形やフレームを作る必要がなく、すぐに議論を始められるのが魅力です。

例えばKPT法やユーザージャーニーマップなど、定番のフレームワークがあらかじめ整っているため、会議の効率が格段に向上します。

デザイナー以外の職種も参加しやすくなるので、チーム全体での合意形成をスピーディーに進められます。

リモート環境が当たり前になった今、オンラインワークの質を高めたい人にとって必須級のプラグインと言えるでしょう。

プラグイン12. Content Reel(テキスト管理)

出典:Content Reel

Content Reelは、ダミーテキストや共通で使用する文言を一元管理できるプラグインです。

通常はコピー&ペーストで使い回しているテキストを、あらかじめリスト化しておくことで、誰でも同じ表記を使えるようになります。

これにより誤字や表記ゆれが減り、デザインの精度が安定します。

また、チーム作業においては「ボタンの文言は常に◯◯で統一する」といったルールを徹底することが可能です。

テキストだけでなく、電話番号やメールアドレスなどダミーデータの生成にも対応しており、モックアップ制作にも役立ちます。

小さな工夫で大きな効率化を実現できるため、現場での利用価値は非常に高いプラグインです。

プラグイン13. Autoflow(ワイヤーフレーム補助)

出典:Autoflow

Autoflowは、画面遷移やページ同士の関係を線で自動的に繋げてくれるプラグインです。

通常、UX設計段階で矢印や線を手作業で引くのは意外と時間がかかり、修正が多いと煩雑になりがちです。

Autoflowを使えば、選択したオブジェクト同士を瞬時に連結でき、画面遷移図を素早く作成できます。

これにより、サービス全体のユーザーフローをわかりやすく可視化でき、クライアントやエンジニアとの認識合わせがスムーズになります。

UIデザインだけでなく、情報設計やプロトタイピングの段階でも強力なサポートを発揮します。

UX設計を効率的に進めたい方には特におすすめのプラグインです。

プラグイン14. Charts(グラフ作成)

出典:Charts

Chartsは、ダミーデータやCSVを読み込んでグラフを自動生成できるプラグインです。

棒グラフや折れ線グラフ、円グラフなど複数の形式に対応しており、ビジュアル的に説得力のあるデザインを短時間で作成できます。

プレゼン資料やダッシュボードデザインでは、数値データをどう見せるかが重要ですが、Chartsを使えば試作の段階からリアルな見た目を作れるのが利点です。

また、デザイン中にデータを差し替えて即時反映できるため、修正の手間も大幅に削減されます。

エンジニアやマーケティング担当者との打ち合わせでも、視覚的にわかりやすいデザインを提示でき、プロジェクト全体の理解を促進する効果があります。

プラグイン15. LottieFiles(アニメーション挿入)

出典:Lottie Files

LottieFilesは、軽量なアニメーションファイル形式「Lottie」を直接Figmaに挿入できるプラグインです。

静的なデザインだけでは伝わりにくい「動きのあるUI」を手軽に試作できるのが魅力です。

例えば、ボタンをクリックしたときのアニメーションやローディングの動きを確認でき、実装後の完成イメージを共有しやすくなります。

Lottie形式はWebやモバイルアプリで広く使われているため、実運用にも直結するのが大きなポイントです。

モーションデザインを取り入れることで、ユーザー体験をリッチにし、差別化されたデザイン提案が可能になります。

視覚的な説得力を高めたいときに欠かせないプラグインの一つです。

初心者・中級者・上級者向けおすすめプラグインの選び方3選

おすすめプラグインの選び方は、以下の通りです。

順番に解説していきます。

選び方1.初心者向け:まず入れておくべき定番プラグイン

Figmaを使い始めたばかりの初心者にとって重要なのは、「すぐに成果が見える」プラグインを導入することです。

例えば、IconifyやUnsplashはシンプルな操作でアイコンや写真を即座に追加できるため、学習コストが低く、効果を実感しやすいです。

また、Remove BGも直感的に使えるので、画像の加工に不慣れな人でもプロらしい仕上がりを実現できます。

こうした定番プラグインを導入することで、デザイン作業が一気にスムーズになり、モチベーションの維持にもつながります。最初は数個に絞って使い、慣れてきたら徐々に他のプラグインを試すのがベストです。

選び方2.中級者向け:効率化やデザイン精度を高めるプラグイン

ある程度Figmaに慣れてきた中級者は、作業効率と品質を両立させるプラグインを選ぶのがおすすめです。

例えば、Color PalettesやPaletteは配色設計を素早く整えられるため、プロジェクト全体の統一感を保ちやすくなります。

さらに、Chartsを活用すれば、データビジュアライゼーションを伴う案件でもリアルな提案が可能になります。

中級者にとっては「使える機能をいかに早く取り出せるか」が成果物の質に直結するため、作業時間を減らしながらデザインの幅を広げるツールが有効です。

プラグインの組み合わせを工夫して、自分なりの効率化ワークフローを確立するのもよいでしょう。

選び方3.上級者・チーム向け:プロジェクト管理・コラボ特化プラグイン

上級者やチームでのプロジェクトを担当するデザイナーには、コラボレーションを支援するプラグインが欠かせません。

例えば、Content Reelを使えばテキストやデータを全員で統一管理でき、表記ゆれやミスを防止できます。

また、FigJam Templatesを導入することで、会議やワークショップの質を高め、非デザイナーを含めたチーム全体の生産性を向上できます。

さらに、LottieFilesのようなモーション関連のプラグインを使えば、提案段階で完成イメージを明確に伝えられるため、クライアントワークでも有利に働きます。

個人作業を超えてプロジェクト全体を動かす役割を担う上級者には、こうしたプラグインが強力な武器となるでしょう。

無料プラグインと有料プラグインの違いと選び方のポイント3つ

無料プラグインと有料プラグインの違いと選び方のポイントは、以下の3つです。

順番に解説していきます。

ポイント1.無料プラグインの強みと限界

無料プラグインの最大の強みは、コストをかけずにすぐ試せる点にあります。

アイコン検索や写真素材挿入、背景削除など、多くの基本的な作業は無料プラグインで十分にカバーできます。

初心者にとっては、まず無料の範囲で慣れてから導入を検討できるのも安心材料です。

ただし、無料プランには利用回数や機能制限が設けられている場合もあります。

たとえばRemove BGは無料で数回しか使えず、頻繁に使う場合は有料プランが必要です。

また、無料版はアップデートやサポートが限定的なこともあるため、重要案件での利用には注意が必要です。

無料プラグインは入り口としては非常に便利ですが、使い込みたい場合は限界があることを理解しておくとよいでしょう。

ポイント2.有料プラグインで得られるメリット

有料プラグインは、無料版にはない高度な機能や安定したサポートを受けられる点が大きな魅力です。

たとえば、Remove BGの有料プランでは高解像度画像や無制限の利用が可能になり、業務レベルでも安心して使えます。

また、Starkのようなアクセシビリティ系プラグインは、有料プランでさらに多彩なチェック機能を使えるため、企業案件での説得力が増します。

加えて、有料版はバグ修正や機能改善が迅速に行われるケースが多く、長期的に安心して利用できるのもメリットです。

クライアントワークやチーム案件で確実性が求められる場面では、有料プラグインへの投資が結果的に時間やコストの節約につながることも多いです。

ポイント3.無料・有料を使い分けるための判断基準

無料と有料のどちらを選ぶかは、「利用頻度」「案件規模」「クオリティ要求度」の3つを基準に判断するとわかりやすいです。

個人の練習や小規模案件であれば無料プラグインで十分ですが、毎日のように使う機能や大規模案件では有料版の安定性や制限解除が必要になります。

また、クライアントの要求レベルが高い場合や、法的基準を満たす必要がある場合には、有料プラグインの導入は必須です。

逆に、ほとんど使わない機能にお金を払う必要はないので、まずは無料で試してから判断するのが賢明です。

限られた予算の中で最大の成果を出すには、無料と有料をバランスよく使い分ける視点が欠かせません。

Figmaを使ったお仕事をしたいなら”案件獲得コンサル”がおすすめ

「効率的に案件を獲得したい」「デザインの提案力を強化したい」と考えている方は、私たちの案件獲得コンサル公式LINEにぜひご登録ください。

最新の案件獲得ノウハウや、実際の現場で使えるプラグイン活用術も無料でお届けしています。

今のスキルを活かして収益につなげたい方に役立つ内容を配信中!

下記のバナーから公式LINEに登録いただくと、無料相談のご案内等をお知らせします!

参考:【2025年最新】フリーランスデザイナーの案件獲得方法10選〜未経験からでも月収50万円を目指せる方法

まとめ

Figmaプラグインは、作業効率の改善からデザイン品質の向上、チーム作業の円滑化まで、多彩なメリットをもたらす強力なツールです。

初心者であればまず定番のアイコン・写真系プラグインから始め、中級者は配色やフォント管理、上級者はチーム連携やアニメーション系まで幅を広げると効果的です。

また、無料プラグインと有料プラグインをうまく使い分けることで、コストを抑えつつ最大の成果を得られます。

ただし、導入しすぎると動作が重くなるなどのリスクもあるため、必要なものを厳選することが重要です。

Figmaを使いこなすためには、プラグインを適切に選び、最新の情報をキャッチアップし続ける姿勢が欠かせないでしょう。